清明后,驅車穿行在甘肅臨洮縣的山川田野,過去的一些撂荒地,有的建上了整齊劃一的鋼架大棚,有的建成了高標準的中藥材種植基地……

“臨洮縣堅持把遏制耕地非農化、防止耕地非糧化作為‘三農’工作的重中之重。“臨洮縣委書記許樹德說,當地念好“種、轉、營、治、復、托”六字訣,以撂荒地綜合治理保障鄉村振興。

念好“種”字訣,種地務工兩不難

連日來,峽口鎮搶抓春耕生產的有利時機,依托臨洮縣得軍農機服務合作社,大力開展撂荒地整治。

正在組織機手耕作的臨洮縣得軍農機服務合作社負責人陳得軍說:“今年以來,我們發揮合作社的優勢,開足馬力加大撂荒地綜合整治力度。目前,合作社210臺農機具全部投入使用,已整治撂荒耕地2000畝。”

陳得軍告訴記者,他們對所有的撂荒地進行三遍作業,深松一邊、旋耕一遍、種植一遍,縣上按照一畝地200元的標準進行補貼,有效保障了合作社的正常運轉。

臨洮縣農機中心主任康維東說,現在農村里的大部分青壯年外出務工,一到農忙時節,打工的人員出不去,留守人員又因為地多人少無法按時耕種、收獲,造成“兩頭受損”。

針對這些問題,臨洮縣深入推進農民專業合作、供銷合作、合作金融“三位一體”農村綜合改革,構建起了以耕種收服務、農機人員技術培訓、農機具維護為主的農機社會化服務體系。在18個鄉鎮組建成立52支農機服務隊,由村黨支部書記擔任農機服務隊隊長,采取“機械入股、統一派工、單機核算、定點維修”的方式,為群眾提供耕種收全覆蓋農業機械化服務,有效破解了群眾“在家種地收益低、外出務工地撂荒、種地務工兩難顧”的問題。

同時,該縣在開展入戶走訪、重點工作推進的過程中,組織鎮村干部積極宣傳講解《土地管理法》《農村土地承包法》等法律和相關政策,不斷提高群眾思想認識。

截至目前,已通過引進農機社會化服務的方式,動員群眾復耕撂荒耕地2231.5畝,預計可實現產值89.26萬元。

念好“轉”字訣,盤頭山迎來“麥香飄”

陽春三月,辛店鎮上杜家村盤頭山已有了淺淺的綠意,鱗次櫛比的梯田間,數臺旋耕機正在來回耕作。

看著翻耕好的松散的土地,今年60歲的上杜家村村民江書明感慨萬千,他家在盤頭山有六畝耕地,曾經在老一輩莊稼人的營務下,到了麥收時節,漫山遍野都麥浪滾滾。

近年來,孩子們紛紛外出務工,自己和老伴兒年事已高,在勉強種了幾茬胡麻、玉米之后,不得不放棄耕種。看著撒過汗水的田地長滿雜草,這對于跟地打了半輩子交道的江書明來說,是心里的一個結。

去年,在辛店鎮干部的動員下,臨洮縣宏盛種養殖農民專業合作社打算流轉上杜家的800多畝撂荒地。江書明得知消息后,第一時間去合作社咨詢,并當場做了決定,“不管租金多少,只要地不荒就行!”

連兒灣鄉積極引進建福農機專業合作社和富田農機專業合作社,與40多戶群眾簽訂土地流轉合同,平整撂荒耕地1500畝,計劃規模化發展蕎麥、小雜糧等綠色優質特色產業。

針對相對集中連片但條塊多,農民一家一戶種植產出少效益低而導致的撂荒地,臨洮縣引進有意愿、實力強的合作社,組織群眾和合作社簽訂土地流轉協議,按照“合作社+農戶”的模式,將撂荒地交由合作社統一復耕代種,開展適度規模化經營,提高了土地使用效益。

念好“營”字訣,“荒地”變“金地”

沿川子,是臨洮縣一個和“川”沒有半點關系的純山區村莊,早在2004年撤鄉并鎮時撤掉的沿川子鄉是其曾經的輝煌。現在的沿川子村,和山區很多村子一樣,也出現了不少撂荒地,而且六成以上撂荒地高低不平,零星分布的小地塊無法規模化發展。

由于地塊小,村民牟雪峰一直以種馬鈴薯和玉米為主,這樣的“小農經濟”多年來只見汗水,看不見同等回報。久而久之,牟雪峰的三畝地只能撂荒。

開春以來,八里鋪鎮引進臨洮狄道康元循環農業公司,由公司出資規范流轉群眾耕地2000多畝,借助企業資金、技術、銷售等方面優勢,按照“種植+加工+養殖”的生態循環農業模式進行經營。目前,該公司已完成深松旋耕1716畝,合并分散小塊土地380畝,計劃發展黃芪、黨參等中藥材標準化種植。

“現在撂荒地種上了,自己還能在公司打工,一個月掙兩三千元”。牟雪峰高興的說,咱們莊稼人還是莊稼人,種的還是祖祖輩輩傳下來的這些家業,但是收入是之前沒法比的。

同時,八里鋪鎮充分利用村民廢棄院落、空閑宅基地和農作物秸稈,打造肉羊、蕨麻豬等繁育養殖基地,發展顆粒飼草料加工銷售產業,多方式打造“環境節約型”經營模式,在有效解決村莊“空殼化”的同時,促進“荒地”變“金地”。

目前,全縣共引進企業4家,完成撂荒地治理2550畝,預計可實現年收益102萬元。

念好“治”字訣,鹽堿地變“金土地”

春日的陽光下,位于新添鎮潘家莊村的產業綜合體(一期)項目,一座座整齊的鋼架大棚反射著耀眼的光芒,大棚里一簇簇綠油油的花菜、蘿卜正孕育著第一輪收獲……很難想象,這里曾是一片荒蕪的鹽堿灘。

新添鎮黨委書記何小紅介紹,以前,潘家莊的幾百畝河灘地多年積水,鹽堿化嚴重,群眾只能“望洋興嘆”。去年以來,我們將零碎的小塊土地經過統一規劃,整合劃分為17塊寬60米的條田,搭建雙層鋼架大棚454座,有效提高了土地集約化、宜機化水平。

“現在村上開挖了排堿溝,修好了田間配套設施,寬敞的水泥路直通大棚門口,老百姓勞作非常方便。”新添鎮上街村黨支部書記、村委會主任師榮新說,目前基地的34棚花菜將在五月上市,按照每棚每茬4000公斤來算,預計每棚收入達到一萬兩千元。

針對部分受水利設施老化、土地鹽堿嚴重等因素制約,群眾自行治理難造成的撂荒地,臨洮縣積極爭取實施國家現代農業產業園產業綜合體、土壤改良治理、蔬菜種植基地建設補助等項目,加快解決低效耕作轉型難問題,鹽堿地變成了“金土地”。

“我們采取群眾自行耕種和合作社流轉經營兩種模式,對整治后的耕地進行統一劃分和集中流轉,引導群眾發展設施蔬菜,預計畝均增收6000元以上,實現年產值400萬元以上。”何小紅說。

念好“復”字訣,苗木地復歸“麥糧田”

臨洮是有名的“中國花木之鄉”,花木產業是重要的特色產業之一。然而近年來,由于苗木種植面積不斷累積,導致苗木過剩,銷售難,部分農田撂荒。

在認真排查摸底的基礎上,臨洮縣研究制定了《加強耕地“非農化”“非糧化”排查整治工作方案》,明確了責任主體、任務目標和工作措施,通過下發清理通知、責任包干到人、簽訂承諾書等方式,分類逐塊穩妥有序引導群眾清理騰退、恢復耕種。

為了減少苗木企業和農戶的損失,臨洮縣想了多種辦法消化待清退苗木。一是縣上拿出2800萬元的政府扶貧資金,收購0.8-1.5米的可利用苗木200萬株用于馬銜山16個村為期兩年的生態修復工程;二是結合春季造林,采購苗木用于綠化;三是引導企業和農戶將質次苗木砍伐后交售到縣上的生物質燃料廠。

新添鎮鎮長包衛兵說,對于清除耕地內苗木的政策,農戶們都非常愿意,種植小麥、蔬菜、馬鈴薯等糧食作物,既能保證糧食自給自足,還有一定收入,因此群眾的認可度非常高。

據了解,截至目前,全縣已清退苗木恢復耕地2848.9畝。

念好“托”字訣,小農戶融入大集體

近日,龍門鎮搶抓當前春耕時機,組織鎮村干部、幫扶隊干部、黨員群眾集中整治撂荒地,大力發展春耕生產。

為確保撂荒地全部復耕復種,龍門鎮新永村正組織干部群眾修通一條400米的便道。新永村黨支部書記陳小兵說:“在前期排摸時,我們發現對坡社的12畝地由于路道崎嶇不便,長期處于撂荒狀態,村黨支部積極與4戶承包責任人溝通,由村集體進行耕種。為方便農用機械通行,今天租用挖機修便道。”

看著眼前正在整治的撂荒地,龍門鎮鎮長黎曉峰期待地說:“這幾年生態環境好了,雨水充足,這些撂荒地全部復墾出來種上馬鈴薯、玉米等農作物,肯定能大豐收。”

針對農村失能家庭無人種地、因病因殘無力種地的問題,臨洮按照“合作社+村集體+農戶”的模式,由村級黨組織牽頭,與農戶簽訂托管協議,將群眾撂荒耕地交由村級富民產業專業合作社統一托管經營,確保撂荒地應耕盡耕、應種盡種。

同時,按照“三變”改革思路,將群眾土地資源和村集體托管成本折股量化,經營土地所得收益按股權向村集體和群眾分紅,以托管經營土地取得的“村集體經濟增收+群眾效益分紅”的方式將村集體、合作社、農戶利益“綁”在一起,在有效解決“無人種地”和“誰來種地”問題的同時,不斷拓寬村級集體經濟發展渠道,增加農民經濟收入。

新化月報網報料熱線:886 2395@qq.com

最近更新

- 人報甘頭條 | 甘肅臨洮縣:撂荒地變良田,老百姓心里甜2022-04-12

- 人報甘頭條 | 西北首個!這一數據中心落戶蘭州新區2022-04-12

- 【明珠網評】以少年之名,為家鄉歌唱2022-04-12

- 【鏡觀隴原】祁連山下的這組春耕圖美出新境界2022-04-12

- 甘肅省新建商品房將逐步實行“交房即交證”2022-04-12

- 榮耀封頂 信陽共鑒 | 中國鐵建西派瀾岸7號樓封頂儀式圓滿舉行2022-04-12

- 駐湛江徐聞和安鎮工作隊:規范化管理臺賬 夯實鄉村振興工作資料基礎2022-04-12

- 奮戰抗疫一線,他用23個晝夜改造2000余間酒店隔離房……2022-04-12

- 4月13日6時起市內部分公交地鐵恢復運營2022-04-12

- 沈陽將分區域分步驟有序恢復生產生活秩序 13至17日全社會開展常態化核酸檢測2022-04-12

- 人報甘頭條 | 甘肅:困難家庭子女考上大學補助萬元2022-04-12

- 甘肅出臺方案加強科技創新2022-04-12

- 【短視頻】甘肅省積極幫助高校畢業生等青年群體就業2022-04-12

- 2021年度全省法院十大執行典型案例發布2022-04-12

- 【短視頻】甘肅中部生態移民扶貧開發供水工程南干渠7座泵站主體工程基本完工2022-04-12

- 大江網人力微課堂首期公開課圓滿結束2022-04-12

- 【防疫·前行】早快準嚴細實!哈市疾控人堅守抗疫一線2022-04-12

- 2021年全球最繁忙機場排名 成都雙流機場位列第92022-04-12

- 第五屆進博會“能源低碳及環保技術專區”簽約企業已超過40家,規模將超過第四屆2022-04-12

- 全市交通明日起全面恢復,早高峰擁堵警情數增2成2022-04-12

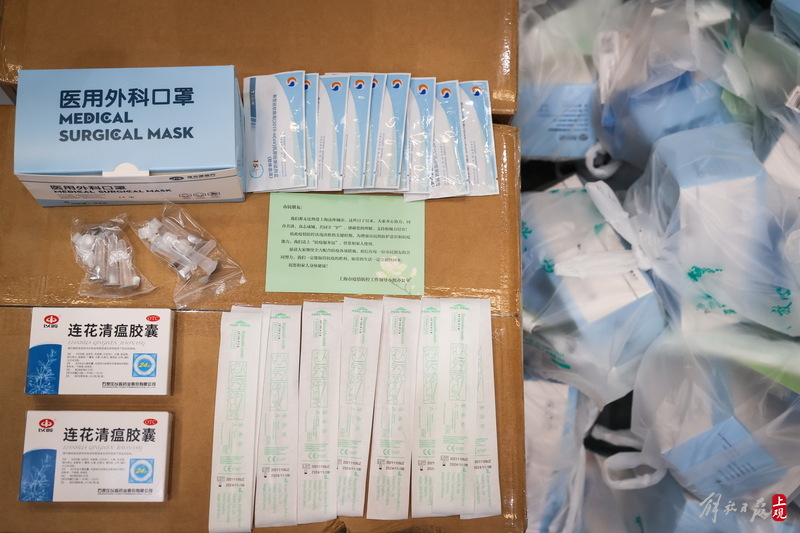

- 密接者預防用連花清瘟降低陽性感染率76%2022-04-12

- 涉案資金1500余萬元 蘭州安寧警方打掉一跨省網絡組織賣淫團伙2022-04-12

- 武城:“魯擔惠農貸”已惠及1780戶農業主體2022-04-12

- 陜西省國資委:推動省屬企業更深入、高效、高標準參與秦創原建設2022-04-12

- 臂章亮出來,社區幫困先鋒隊搭起警民“連心橋”2022-04-12

- 花溪養牛村公交站旁的“翹腳”井蓋換好了!2022-04-12

- 嚴防嚴控:內江筑牢森林“滅火墻”2022-04-12

- 攻堅戰尤酣 首季“開門紅”——錫林郭勒盟推進“雙百”攻堅常態化長效化發展綜述2022-04-12

- 隴警風采丨一犁新雨破春耕2022-04-12

- 蘇州市副市長:目前無封城計劃2022-04-12