年年清明,今又清明。千里之外,老家東山深處墳冢里的爺爺奶奶,一定又在翹首以盼吧?就像二十多年多前,兒子紛紛遠離故土,或背囊謀生,或負笈求學,尚在人世的爺爺奶奶每天在家望眼欲穿一樣。

每年回到故鄉,我都執著地要去二老墓前打個招呼,絮叨這段離別日子的種種。如果二老還能回答,真想問,你們在那邊過得好嗎?

俗話說,祖孫輩,隔代親。于我,尤為如此。

90后同齡人,大抵有類似的經歷。跟隨爺爺奶奶長大。祖孫老小相依為命,累月經年,“隔代親”更深幾許。

爺爺奶奶——我生命中最疼愛我的人,卻終究成了回憶里的那個人。那個人活在記憶里,卻消失在生活里。想念如果有聲音,恐怕早已震耳欲聾。成年人的悲傷啊,就像喝下的烈酒一樣,后勁太足。爺爺奶奶曾陪伴我走過生命的一段旅程,卻在某一個時刻,像仿佛從來不曾出現過一樣,悄然離去……

親人離去,活著的人大概最害怕的就是團圓的日子,別人都在一家人熱熱鬧鬧的歡聲笑語中度過,失去二老以后,每一次過節,心底的傷痛都會再一次被用力撕扯開來。二老去世后,我們再沒怎么回老家,只有過年的時候回去,平時家里都由三爸照看,沒了爺爺奶奶,我這個游子的岸也便沒了。

看到曾經熟悉的生命走到盡頭,記憶中與之一同經歷的坎坷與幸福,在撕心裂肺的哭聲中再次浮上心頭。人最難割舍的感情,肯定非親情莫屬,血濃于水的紐帶關系,就算是陰陽相隔,也是無法抹去的兒時記憶,也無法撼動心里的那一份痛。

那些樸實歲月里,我們承歡膝下,總能得到無微不至的疼愛。回眸爺爺奶奶帶給我的美好回憶,仿佛這一切都是匆匆一瞬。眼前的我漸漸長大,而曾經照顧我的爺爺奶奶就這樣走了。飽含的愛卻有著無法細致的刻度。

爺爺奶奶操勞一輩子,田里地里,風里雨里,沒少挨窮吃苦受累。

從我小時候有印象起,爺爺就總是閑不住。老家的小院子里種樹,在河灘上種了好多菜。閑下來的時候,他就叼上那一根長旱煙,盤腿坐在炕上,和鄰里聊天。在那里坐著,就是他最輕松快樂的時候。

以前我總覺得爺爺因為一生都沒有走出過小縣城,因此什么都不懂。長大后才發現,爺爺的精神世界豐富的很。他給我講他年輕時的故事,講到開心段的時候,眼睛都在發光。

爺爺兄弟三個排行老三,解放之前,爺爺的一個哥哥被抓走當壯丁,從此再無音訊。爺爺成人,子女多且年幼,個個嗷嗷待哺,過去每逢饑荒年景,家里壯勞力少。勤勞爺爺只好在外修堤、筑路、挑土平了很多河灘地得以養家糊口。

爺爺走的那天正好是周末,下午還喂了幾勺白開水,我叫爺爺時,爺爺的眼睛撲閃了幾下,他一定是聽清了吧。

長輩們給爺爺選的墓地就在老家的東山上,我站在山上,眺望眼前爺爺生活了87年的村莊,心里難受到無法呼吸。我替爺爺不值,這輩子,您真的辛苦了。

爺爺奶奶的一生中經歷過饑寒交迫,體味過親人的傷感離別,在辛苦和汗水的洗禮中飽經滄桑,尤其是生養哺育兒女,這在現代社會是令很多人匪夷所思的……

最讓我傷恨的是,奶奶去世時我在參加考試而未能見奶奶最后一面,送奶奶最后一程。這也是我一輩子最大的遺憾。沒想到那個過年成了我們呆在一起最后一段時光。爸爸說:“你以后就沒婆婆(奶奶)了,我再也沒媽媽了。”驀然間,我淚眼婆娑。最遙遠思念的距離,不是遠與近,而是生與死。誠如賈平凹所說:“母親是偉大不僅生下血肉的兒子,還在于她并不指望兒子的回報,不管兒子離她多遠又回來多近,她永遠使兒子有親情,有力量,有根有本。人生的車途中,母親是加油站。”

我還記得那個寒假結束要回學校了,那天下午和你說了好多話,你問我現在去了啥時候就回來,我說放暑假7月份就來了,您說好,那我等著……

至今,你的一顰一笑,依舊如烙印般刻在我的腦海中。午夜夢回,眼眶早已濕潤,夢中滿滿的都是你的身影。只是笑著、鬧著,忽然頓住了,原來真的是訣別了……

想孝順時,有心無力,如今景況改觀,卻早已物是人非。

爺爺奶奶,見證了古樸歲月里孫兒的成長,給予了無盡的溫暖,卻無法見證他的成功,享受我們哪怕一丁點的孝敬。

有時想,能在爺爺奶奶身邊長大,是我輩的一種莫大幸運。他們一生勤耕苦作、與人為善,言傳身教之中,家風得到最好的傳承。

“四肢不勤,五谷不分”“勤儉方能持家”“吃得苦中苦,方為人上人”等等,這些至今仍是我們做人做事的原則。

除了生理的基因,我確信,他們的精神仍存活在后輩身上。

想起當年負笈求學,每出遠門,爺爺奶奶總是千叮嚀萬囑咐,有時,奶奶并不忌諱地念叨:見一面就少一面咯,不知道還能不能再見。如今每每憶起,我總不免潸然淚下。偶爾,在都市的夜闌深夢里,爺爺奶奶音容不改,溫暖如故。

爺爺走時87歲,奶奶走時86歲,都是三月份。其實孩子怎樣成長,老人就怎樣蛻化。他們沒有癡呆,只是回歸孩子的狀態。不會吃飯,尿床,這就是生命的輪回,這是上天給兒女報答父母的機會。子欲養而親不在。

生死因果都是人之常事,我并非全然不能理解。我只是難過,爺爺奶奶的這一生真的過得太辛苦了……我只是遺憾,我終于到了可以孝敬二老時他們卻走了……

老家的天空上又多了兩顆星星,東山上又多了幾顆松柏,我想,那就是我的爺爺奶奶。

如今,沒有爺爺奶奶的清明,少了那些厚重的家族記憶以及繁復的古禮,但在我心中,這卻才是真正的清明,蔓延著無邊無際的思念。

此情可待成追憶,只是當時已惘然。故去的爺爺奶奶,如今只是換了種方式過清明吧!不變的是,我們依然在一起。

(作者:楊典忠)

征稿啟事:

帝里重清明,人心自愁思。車聲上路合,柳色東城翠。花落草齊生,鶯飛蝶雙戲。空堂坐相憶,酌茗聊代醉。

——孟浩然

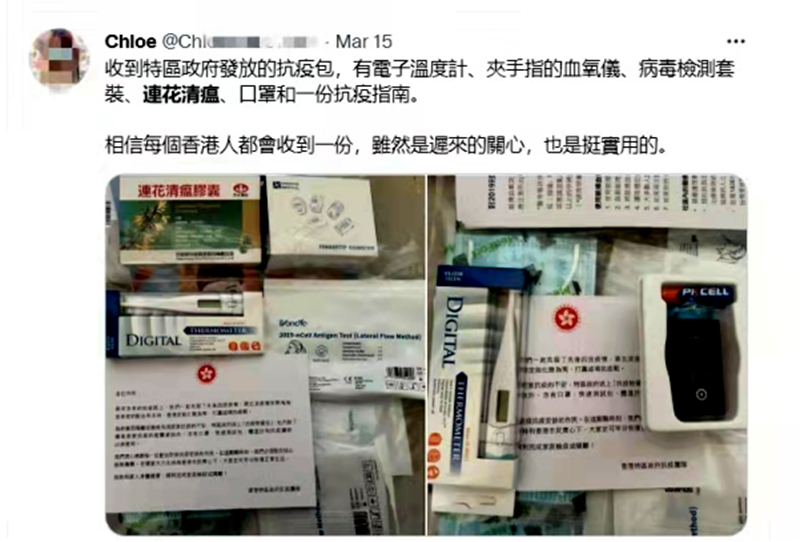

一年一度春草綠,又是一年清明時。受疫情影響,為做好防控,今年,我們不便到親人墓前敬一杯酒、敘思念情。

但,這是一個慎終追遠、緬懷故人、寄托哀思的時節。

每每這個時節,總會有那么一瞬間,在記憶的深處、在甜甜的夢鄉,親人的一個笑容、一句問候,讓人淚流滿面……

拿起一個老物件,親人的身影總在眼前呈現。遇上一件難心事,親人的寄語讓人勇往直前。或如孟浩然一樣,以茶代酒,獨坐空堂憶往昔……

曾經的歡笑,曾經的酸楚,曾經的點點滴滴,縈繞心間。曾經,從筆尖流露的思念。此刻,寄托在字里行間。我們,一起緬懷。

一、征稿內容

講述與已逝親人的點滴故事,表達對親人的懷念。講述已逝親人的生前事跡,表達對親人的懷念和從親人事跡中學到的正能量。

二、征稿要求

稿件體裁不限,篇幅控制在2000字以內,可提供相關圖片資料并附文字說明。

三、征稿采用

所有文稿經編審小組審核后,擇優在中國甘肅網原創欄目、清明節專題編發。同時,擇優在中國甘肅網“西北角”客戶端、微信公眾號、微博等各類平臺編發。

四、征稿時間

即日起至2021年4月2日,請將電子稿件發送至郵箱:396101201@qq.com。聯系電話:0931-896010913609382624

新化月報網報料熱線:886 2395@qq.com

最近更新

- 【清明憶故人·網絡寄哀思】沒有爺爺奶奶的清明節2022-03-28

- 最新一期粵B搖號結果出爐!搖號大軍吐槽大會來了…2022-03-28

- 大梅沙這個新盤業主有些慘....首付款交完,房子卻被查封了2022-03-28

- 【老外眼中的新北京】智能垃圾驛站 環保低碳過程也美好2022-03-28

- 提升應急救護能力 山西將實現客運車輛便攜急救包全覆蓋2022-03-28

- 陜西鐵路開辟綠色通道 為防疫物資運輸提供運力保障2022-03-28

- 全國首個山地鐵路 都江堰至四姑娘山鐵路“蜀新號”盾構始發2022-03-28

- 云南明確加快推動城鄉建設綠色發展舉措2022-03-28

- GROTTO個樂2022Bastet貓神系列全新演繹2022-03-28

- 白廣河律師:“法網柔情”下,近30年的無悔堅守2022-03-28

- 從產品創新到品類開創,IAM開創品質家電新未來2022-03-28

- 閆玉新律師:以夢為馬的法律人生2022-03-28

- 以科技創新賦能美好生活,海信冰箱引領行業智能新風向2022-03-28

- 龍華壹成中心旁,又有新盤要入市了!卓越和奕府戶型圖曝光2022-03-28

- 推66-165㎡、426套住宅...中洲灣、金地工業舊改最新動態2022-03-28

- 蘭州警方破獲一起涉企詐騙案 涉案金額高達1000余萬元2022-03-28

- 目之所及是溫暖 心之所向是使命2022-03-28

- 配送快餐盒飯41萬余份!蘭州“中央廚房+N”模式初見成效2022-03-28

- 甘肅省公安廳發布一周典型電詐案件預警2022-03-28

- 麻城黃土崗鎮舉辦社工專題培訓2022-03-28

- 通報|3月27日“津城大篩”結果出爐,市疫情防控指揮部提醒大家繼續保持良好防疫習慣2022-03-28

- 肥西經開區:清理閑置低效用地 提高土地使用效益2022-03-28

- 陽光融和醫院被確定為國家高級卒中中心建設單位2022-03-28

- 同心抗疫!晉江開展專項行動關愛新晉江人2022-03-28

- 獨一無二的冬奧遺產收藏!龍順成正式開展“北京冬奧禮賓家具回購活動”2022-03-28

- 證券從業人員可以買股票嗎 部分人群無法買得到股票2022-03-28

- 股票過戶費買賣都要收嗎 不少投資者想要了解2022-03-28

- 創業板開戶條件需要多少資金 資金要求為10萬資產2022-03-28

- 炒股撤單要手續費嗎 一般是不需要手續費的2022-03-28

- 股息率高的股票好嗎 一般來說股息越高是越好的2022-03-28