【活動背景】

自2023年5月,虹口區人民政府與上海科技館簽署為期三年的戰略合作協議以來,雙方持續共建科學教育實踐基地,區教育局積極推進“區館合作”項目,著力整合優質場館資源為教育所用,擴大區域生態文明教育輻射面,培養更多能擔當民族復興大任的“虹口好少年”。

5月11日,由國家自然博物館主辦,上海市科技藝術教育中心、上海市虹口區教育局等承辦,上海市虹口區青少年活動中心、復旦大學附屬復興中學協辦的第十四屆環球自然日-青少年自然科學知識挑戰活動上海賽區(展覽及表演類別)終評活動在復旦大學附屬復興中學落下圓滿帷幕。圍繞“自然的真相——大小、尺寸和規模……”這一年度主題,入圍終評的300多名師生齊聚一堂,通過作品呈現無限創意,詮釋對主題的獨到理解。該賽事已連續六年落地虹口!

上海科技館館長倪閩景,環球健康教育基金會執行副總裁沈安琪,虹口區教育工作黨委書記、教育局局長孫磊,虹口區生態環境局黨組書記、局長俞慧芳,上海科普教育發展基金會辦公室主任陳筠,上海市教育督導事務中心副主任陳飚,虹口區教育局副局長、南湖職業技術學院黨委書記李琰,復旦大學附屬復興中學校長薛磊,復旦大學附屬復興中學黨總支書記鄔文敏,復旦大學附屬復興中學副校長趙灝,虹口區生態環境局四級調研員喻霞,虹口區教育局體衛科藝科科長張復伯,虹口區青少年活動中心主任牛菁,虹口區青少年活動中心副書記、副主任田健等領導以及市區項目領隊等嘉賓出席了活動。

【活動現場】

復興中學教學樓廣場上,展覽組決賽火熱進行。選手們就展覽作品內容和創作心得侃侃而談,蜂窩紙板、丙烯顏料、輕粘土、報紙等材料經過巧思組合成了精美展品。而表演評審教室里,同學們則借助自制道具,以生動的情景劇形式演繹自然故事,揭秘自然真相。來自科技、文博、教育等社會各個領域的20余位評委齊聚一堂,通過參閱材料、觀看作品、互動答辯等,對參賽作品逐一打分,嘉賓們也共同觀摩了評審現場。

嘉賓座談會上,上海科技館館長倪閩景為復旦大學附屬復興中學校長薛磊授予“環球自然日2025上海決賽(綜合)舉辦地”獎牌。他表示,環球自然日活動已開展十四屆,這個具有持續生命力的自然科學項目受到了廣大學生的歡迎。自然研究構成了該項目的核心環節,學生通過小規模策展展現豐富的學習成果,比如涵蓋菌類多樣性、動植物色素等。青少年兒童保持對自然好奇心是具有重要價值的,在提升學生自身的基礎能力的同時用好人工智能技術,可以增加他們未來的核心競爭力。

環球自然日執行總監陳天進一步解讀了歷屆主題設計中貫穿的自然探索與科學思維培養理念,系統介紹了賽事構成和運作機制,并透露未來將通過深化科教融合、展教融合,構建更立體的自然教育生態體系。嘉賓們研討了如何立足“大格局”,搭建“大平臺”,整合優質資源,協同推進青少年生態文明教育工作,進一步擴大育人成效。

【活動亮點】

呵護“好苗種”成長,踐行傳播生態文明理念

在今年市級初評的近400支隊伍中,共有120多支優秀隊伍脫穎而出,晉級終評,角逐市賽的一、二、三等獎。其中,虹口區共有30多支隊伍獲得本次終評參賽資格,入圍隊伍數量市級領跑。這與虹口區扎實推進“彩虹計劃?科學素養工程”密不可分。

虹口區教育工作黨委書記、教育局局長孫磊談到:虹口區連續多年創新推出具有區域特色的低碳系列活動,其中,“環球自然日”就是生態文明教育的特色載體之一。在區教育局的指導下,青少中心每年都通過主題解析、區級選拔、專題培訓等多種舉措,扶持學校推進該項目。特別感謝上海科技館的支持,雙方共建的“區館合作”項目成效顯著,聯合開展的“一平米博物館”、科普展覽進校園以及沉浸式入館暑期研學營等深受區內學生喜愛。依托優質的“展教融合”平臺,越來越多的青少年兒童在科技館、自博館中激發創意靈感,以微型展覽的形式呈現他們的研究成果,過程中不僅開拓了科學視野,提升了生態意識,還培育了高階思維。

來自上海市民辦新北郊初級中學的陸仁立同學和來自上海市民辦新復興初級中學的陳元澤同學溯源中華五千年制陶智慧,以《淤泥重生:從清淤底泥到生態陶粒的奇妙之旅》為主題,針對上海年均產生約30萬噸河道淤泥問題,創新提出將淤泥仿火山巖結構燒制成多孔生態陶粒,從而實現變廢為寶。通過材料混合、入模定型、凈水測試、數據分析等探究步驟,發現該陶粒對水中污染物吸附效果顯著,尤其色度清除率達70%以上。展板設計了魔方互動與拼圖游戲,生動展現了制陶歷史、陶粒結構及環保價值的關系,展現了微觀孔隙結構與宏觀凈水功能之間的密切關聯,是科研與弘揚傳統文化的有機融合。

深化“教聯體”協同,“面向人人”提升科學素養

為落實立德樹人根本任務,虹口區以文化賦能與科創引領雙輪驅動,構建完善家校社協同育人體系。自2023年起,先后與中華藝術宮(上海美術館)、上海市科技館、上海圖書館、上海市歷史博物館等市級各方優質社會資源建立深度合作,采取“走出去”“請進來”“上云端”等多種方式,打造生動鮮活的場館課堂,形成資源共享、優勢互補、協同育人的“文化引領大思政課”新格局。2025年2月,虹口區教育局等十八部門聯合印發了《虹口區關于全面推進家校社協同育人“教聯體”工作實施方案》,標志著政府統籌、部門協作、學校主導、家庭盡責、社會參與的協同育人工作機制的不斷升級。

今年,虹口區教育局與上海科技館深化戰略合作,重點實施“六個一百”旗艦工程(即:100個“一平米科技工程館”、100個“小小講解員”、100個“生活中的科學小實驗”、100個“區未來科學家”、100個“科創小課題”以及100個“科技小發明”),將優質場館資源有機融入素養教學,構建完善“前沿技術認知—科學思維訓練—創新項目實踐”培養鏈,助力師生科學素養提升。雙方通過100個“一平米科技工程館”打造校園科普微生態,100名“小小講解員”培育科學傳播新生力量。此外,預計于暑期開展區館合作“人工智能+項目+工程”系列課程,以“桌面寵物機器狗”“機器人設計師”為載體,實現人工智能、設計思維與工程實踐的深度交融。

在“區館合作”的良好實踐基礎上,雙方將立足“面向人人”的育人理念,以“家-校-館”為同心圓,通過價值塑造、能力培養、知識傳授的立體化培養體系,有力推動虹口區作為全國中小學科學教育實驗區、上海市“大思政課”建設整體試驗區、上海市人工智能教育試驗區工作的提質增效,打造“人人皆學、處處能學、時時可學”的全方位育人生態圈,為新時代拔尖創新人才培養提供虹口方案。

后續,虹口教育將聚焦“讓每個虹口的孩子都出彩”的育人目標,持續構建全方位、多層次、寬領域的育人平臺,培養更多有志向、會學習、愛運動、懂自尊、敢創新的虹口新人。區青少中心也將繼續以“彩虹計劃?科學素養工程”為抓手,進一步指導、扶持更多學校打造科技特色,形成學校科學教育的“一校多品”和特色項目的從“有”到“優”,“面向人人”提升區域青少年的實踐能力和科學素養。

免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。

新化月報網報料熱線:886 2395@qq.com

最近更新

- 【科學教育】這場自然探秘之旅連續六年落地虹口啦!2025-05-13

- 山水之間,意蘊悠長——從一幅畫評王保起山水畫作2025-05-12

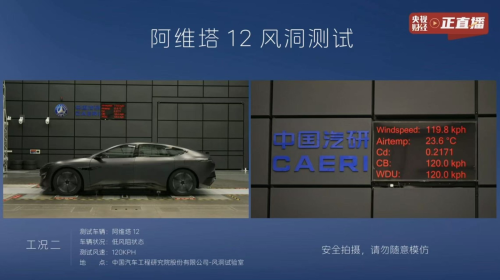

- 直擊阿維塔12風洞測試直播,智能與空氣動力學雙巔峰2025-05-12

- 為愛續航 碧然德再次助力2025“為笑騎行”公益活動2025-05-12

- 資陽市樂至縣帥府糧倉開展“漁樂五月·勞動光榮”農趣體驗活動2025-05-11

- 腎虛這4個麻煩不容小覷,仲景左歸丸正確補腎遠離煩惱2025-05-09

- 雙美生物科技新品 “膚漾美” 震撼發布,引領醫美膠原新時代2025-05-08

- 生活家地板榮膺2025中國家居綜合實力100強品牌,彰顯中國品牌榜樣力量2025-05-08

- 176.82萬人次!五一武隆旅游火爆出圈,游客接待量屢創歷史新高2025-05-07

- 一筷煙火里,和府撈面的產業突圍2025-05-07

- 阿維塔 07 與理想 L6 的 “實用性大比拼”2025-05-07

- 茅臺文旅2025端午禮盒送“順”的哲學奧秘2025-05-06

- 華熙生物·潤致「潤致·緹透」首款明確“膚質改善適應癥”的合規動能素Ⅲ類械證獲批,以合規與科技重塑醫美未來2025-05-06

- 五一露營熱催生“戶外美食升級”:速凍水餃引領新風潮2025-05-05

- 珠江橋牌閃耀第137屆廣交會,展現中國味道與創新活力2025-05-02

- 體雕針今年這樣干2025-05-01

- 心懷熱枕,逐夢永恒 夢特嬌與任重的優雅協奏2025-04-30

- 藏在小縣城中的冷門生意,裹小遞如何幫助低成本創業者悶聲搞錢2025-04-30

- KS1六人茶局全球戰略:以茶文化賦能創業者高效社交2025-04-30

- RAMUN拉夢亮相意大利米蘭百年藝術與設計展2025-04-29

- 30億激勵落地!全站推廣重磅升級,阿里媽媽AI打響618“前哨戰”2025-04-28

- 廣交會中企跨境對話大連闊森特孫全一:線上線下并行,激活企業出海長期價值2025-04-28

- 杜莎之謎黑金瓶全國24城首發進行中!引領行業抗炎淡斑新趨勢2025-04-27

- 《Cell》科學驗證透明質酸抗衰新發現!華熙生物潤百顏·玻玻獲批上市!2025-04-26

- 零失敗露一手!豉油皇雞爪成上班族朋友圈曬餐新寵2025-04-25

- 做大“朋友圈”!直面關稅變局,中企跨境助企業掌握出海主動權2025-04-25

- 王者回歸,國內首款面部膚質改善適應癥的Ⅲ類械水光「潤百顏·玻玻」獲批2025-04-25

- 華為星河AI高品質醫院園區網絡,助力醫療行業智慧化轉型2025-04-25

- 振東制藥助力第十一屆全國連翹產業發展論壇,共繪產業新藍圖2025-04-25

- 郴州市副市長羅成輝一行蒞臨能飛航空,共謀低空經濟發展新藍圖2025-04-25