光明日報記者 張士英

“都說你是鮮花盛開的地方,誰知你曾是抗日的戰場,傳情報、送軍糧。前輩鮮血染透一座紅色的村莊……”在黑龍江省雞西市城子河區長青鄉新陽村,寥寥數句村歌,勾勒出當年抗擊日寇時,這片紅色熱土上的崢嶸歲月。

翻開編纂出版的《雞西村志》,在新陽村篇里,詳細記載了村民邱榮昌、邱鳳玖、邱鳳祥父子三人加入抗日隊伍,把家變成東北抗日聯軍第四軍的聯絡站和后勤補給站,冒著生命危險保護、接待抗聯干部和家屬,為抗聯隊伍搜集傳遞情報、送軍糧、看護秘營的故事。“依據村志記載,我們把邱榮昌舊居進行了修復和改造,打造成抗聯四軍地下交通站遺址,現已成為雞西市愛國主義教育基地。”新陽村黨支部書記方正智說。

為記住鄉愁、留住瀕臨消失的鄉村歷史,2017年雞西市政協組織編纂《雞西村志》。歷時4年整理,這部多達50卷、3000余萬字的《雞西村志》記錄了雞西9個縣(市)區、48個鄉(鎮)的459個行政村、1130個自然屯的歷史、地理、交通、旅游、物產、資源等基本情況。

“5000余人直接參與編纂工作,1萬余人被采訪并提供線索和資料。”雞西市作協主席鄒本忠負責部分村志的統籌工作。他介紹,參與編纂村志的人員,主要是生活在本鄉本土的村民,也有走出鄉土的文化人和退休機關干部,他們將雞西的歷史和老人口口相傳的記憶整理成文字。

“雞西的廣大農村群眾曾經以血肉和生命的代價支持了東北抗聯,曾經在日本帝國主義鐵蹄下流離遷徙,曾經迎來東北解放的第一縷曙光,曾經在新中國成立后創造出農業發展的奇跡,曾經在和平建設時期為祖國貢獻了千萬噸的優質糧食。這些鮮活的史實不應消失。”雞西市政協主席鄭野巖表示,《雞西村志》的編纂正是對鄉村歷史文化的搶救性保護,為雞西人民提供了一個傳承歷史的載體和媒介,激勵子孫后代,記得住鄉愁、留得住鄉情、找得到鄉思。

一部村志就是一部鄉村變遷史。“2006年國家取消農業稅后,不僅不收錢,國家還給補貼,大家都搶著種地。那時誰家買個彩電都是天大的事,現在大家買啥家電都稀松平常了。”虎林市虎頭鎮虎頭村老支書姜元增感慨,老百姓的日子是越過越好了。

“從負債126萬元,到現在村集體經濟收入達到67.13萬元,新陽村通過改善生態環境,發展文化旅游產業,村集體經濟不斷發展壯大。”依托村志的整理,很多新陽村的年輕人了解到村里披綠生金的“華麗轉身”。

《光明日報》(2023年09月03日04版)

新化月報網報料熱線:886 2395@qq.com

最近更新

- 3000萬字村志記錄鄉愁2023-09-04

- 黑土地迸發高質量發展新活力2023-09-04

- 國家防總辦公室、應急管理部持續會商調度臺風防御工作2023-09-04

- 誰在隱瞞日本戰爭罪行2023-09-04

- 從北京中軸線看中華文明的突出特性2023-09-04

- 走,跟著賽事去旅行2023-09-04

- 東南亞多國熱切期盼杭州亞運會、亞殘運會2023-09-04

- 【在這片遼闊的土地上?】江西:泰和烏雞變富民“彩鳳凰”2023-09-04

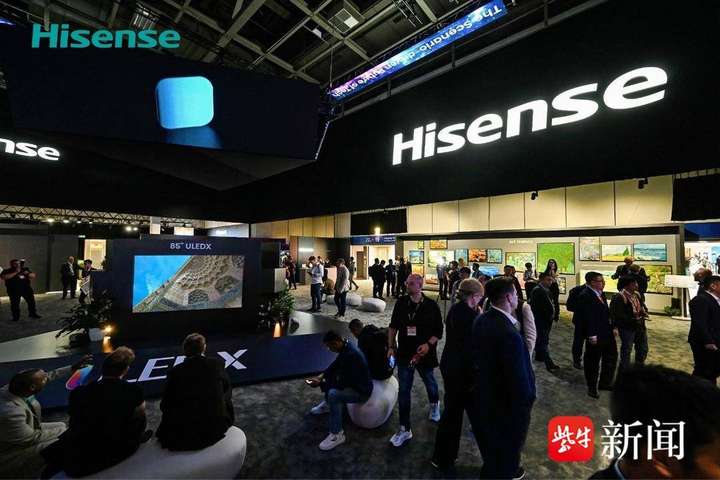

- 海信ULED X MiniLED軍團亮相IFA,最強MiniLED引全球關注2023-09-03

- 普樂電商:冉冉升起的中國電商明星2023-09-02

- 匠心獨“厚”的好人家,針對老饕推出了第三代厚火鍋底料2023-09-01

- 首屆高培超級品牌日引爆全國 助力學生奶粉市場發展2023-09-01

- “蘇拉”逼近閩粵沿海 中國拉響臺風紅色預警2023-09-01

- 68張“罰單”劍指私募 三大問題成被處罰焦點2023-09-01

- 2023年科研助理崗位已吸納應屆高校畢業生超12.5萬人2023-09-01

- 廣西打造面向東盟的職業教育開放合作創新高地2023-09-01

- 外賣打包費用收取隨意原因何在?怎樣收費更合理?2023-09-01

- 走進沉浸式文旅新場景:拓展體驗空間 挖掘消費潛力2023-09-01

- 臺風紅色預警:“蘇拉”或于今夜到明天登陸廣東惠東到臺山沿海2023-09-01

- 共繪優質生活圈 粵港澳大灣區協同發展觀察2023-09-01

- 奪命的“茶話會”:高知女子癡迷邪教的背后2023-09-01

- 公安機關簡化審批手續 助推鄉村民宿高質量發展2023-09-01

- 開辟更為便捷的運輸通道2023-09-01

- 上市公司半年報顯示超五成公司實現凈利潤同比增長2023-09-01

- 杭州亞運會運動員的菜單如何確定2023-09-01

- 河北受災地區多措并舉確保如期開學2023-09-01

- 一校一策,北京因雨受災學校如期開學啦2023-09-01

- 堅決清除“害群之馬”!天津開展出租汽車行業專項整治2023-09-01

- 開學當天北京有多堵?快來了解詳細路況制定出行方案2023-09-01

- “蘇拉”奔向粵閩沿海 中國氣象局應急響應升至二級2023-09-01