原標題:“撂荒地”變“高產田”——甘肅省蘭州市永登縣以生態優先促產促收

初夏時節,料峭轉暖。走進甘肅省蘭州市永登縣,繁忙的景象映入眼簾,不是農民們慢節奏的播種與農忙,取而代之的是大型機器對土地推平與整治的轟鳴聲。這些被治理的土地正是曾經播種糧食、如今無人問津的“撂荒地”。

撂荒地又稱“拋荒”,是任由土地荒廢而不去耕種的現象。因為土地肥力和產量下降、農村勞動力外流、土地流轉制度不完善等問題,在偏遠的農村很容易出現種植地撂荒的現象。成片撂荒地的出現,影響了農業種植的面積,同樣也影響著糧食安全這道“紅線”。

永登縣位于蘭州城區西北部,有著廣泛的轄區和農耕面積,據統計,2022年永登縣農作物計劃播種面積達105.94萬畝,其中糧播面積61.82萬畝,糧食作物的種植是其重要的產業部分。然而,經過2019年以來“三調”圖斑數據反饋,永登縣未耕種地達54.6萬畝,其中具備復墾復耕條件的有42.6萬畝。

(圖1:整治中的撂荒地)

永登縣人民政府副縣長陳光華強調,要高質量完成高標準農田、撂荒地整治和糧食產業基地建設任務,保障糧食安全工作中貢獻永登力量。“一地一策”、“分類施策”是對于大面積撂荒地治理的重要法寶。永登縣委縣政府多次開展撂荒地整治會議,先后制定印發《永登縣2022年糧食生產計劃》《2022年永登縣保障糧食安全行動方案》《永登縣縣級儲備糧管理辦法》《永登縣進一步穩定糧食生產的意見》《關于印發永登縣撂荒地專項整治工作方案的通知》等系列文件,從制度層面保障糧食安全和撂荒地整治。

具體措施上,永登縣將撂荒地整治與糧食安全生產相結合,使得農戶復耕、大戶流轉經營、水利設施得到興修。將撂荒地整治與政策撬動相結合,以“多種多補、撂荒不補”的原則,為撂荒地種植出臺各項補貼。將撂荒地整治與高標準農田、全域土地整治相結合,以現代農業理念和機械化建設作為手段,提升種植規模化、實現增產增收。

地方政府積極出臺的補貼、激勵等方面的政策,鼓勵了當地農民參與環境改善與土地整治的行動中去。永登縣人民政府副縣長陳光華表示:“縣委縣政府根據國家、甘肅省的有關政策,因地制宜、一地一策、多管齊下,對于沒有勞動力的土地流轉到大戶,并出臺補貼政策,一畝地給予農戶適當的補助。”

納守俊是永登耕畜農機化種植養殖農民專業合作社的一位農戶,當說起關于撂荒地的治理時,他提到:撂荒地的整治主要是通過拖拉機等大機器把地面翻開,主要目的在于除草,荒草的存在使得小麥生長所需的養分被爭搶,經過治理后的土地地力得以保障,在來年會有更好的收成。

(圖2:整治前的撂荒地雜草碎石叢生)

永登縣農業農村局局長保永平向記者介紹道:永登縣立足全市唯一祁連山冰川與水資源涵養生態功能區定位,以“生態優先”為標準,準確把握“重在保護、要在治理”的戰略要求,以“先發力、帶好頭”的政治自覺和政治擔當,推動黃河流域生態保護和高質量發展戰略在我縣落地生根,為此,謀劃實施了莊浪河(柳樹鎮—紅城鎮)段土地整治和生態修復綜合治理項目。

莊浪河(柳樹鎮—紅城鎮)段土地整治和生態修復綜合治理項目總投資18.07億元,建設面積88平方公里(約13萬畝),通過該項目的實施,筑起莊浪河畔生態屏障,從根本上改變農業生產條件。目前已完成1000畝示范試驗片區土地整治和水利配套工程,種植已基本完成。

(圖3:整治后的撂荒地)

與此同時“水肥一體化千畝示范田”也一同推進。現代農業加生態治理,使得撂荒地整治不僅存在于表面的土地治理,更得到了進一步管理與提升。“爭取4月30日把種播種進去,把水管道接通,5月份開始滴水出苗”。水肥一體化示范田相關負責人、新疆凱旋農業滴灌研究院(有限公司)總經理張榮新說道。

今年,永登縣高標準農田建設任務13萬畝,已將7萬畝納入高效節水和梯田項目,推進小地塊變大地塊,推動山旱地變水澆地,提高機械化率,做到規模化經營,實現增產增收。不僅如此,永登縣還按照項目建設片區、建設類型、運營方式采取不同建設模式,分類施策,梯次推進。高效節水、高標準梯田片區,由農投公司統一流轉,項目建成后由農投公司經營或流轉大戶、合作社經營;其他高標準農田片區,耕地由農戶自種,項目建成后繼續交農戶耕種。目前,4.9萬畝高標準梯田已完成招投標,已開工建設。高效節水和其他高標準建設任務,正在編制可研設計,預計6月份動工建設。

生態修復和綜合治理等工程的實施,使得永登縣不僅取得了環境效益,也保障了耕地面積,使得作物增產、農民受益。撂荒地治理拓展種植面積的同時,現代化農業促進增產增收,一畝良田一方水,“撂荒地”變“高產田”也將在不久的將來實現。

永登縣農業農村局供圖

(中國日報甘肅記者站)

新化月報網報料熱線:886 2395@qq.com

最近更新

- “撂荒地”變“高產田” ——甘肅省蘭州市永登縣以生態優先促產促收2022-05-22

- “給動物一個溫暖的家,用愛照亮前行的路”——來自野生動物“急救醫生”的心聲2022-05-22

- 全球連線|為被救護野生動物打造溫暖“家園”2022-05-22

- 蘭宮路社區開展“垃圾分類益起來”垃圾分類宣講進公園宣傳活動2022-05-22

- 非遺記錄,浙江拿下多個全國第一2022-05-22

- 5月21日0時至18時 天津新增38名陽性感染者2022-05-22

- 沈河環衛啟動路面清洗行動2022-05-22

- 為高新技術企業“打氣兒”2022-05-22

- 稅務青年干部講師團線上為企業輔導稅惠政策2022-05-22

- 蘑菇屋喜提“新車” 容聲冰箱“化身”食材守護者2022-05-21

- 醫療器械許可證辦理有哪些流程?上海華廈投資讓你少走彎路!2022-05-21

- 多維度布局 天德鈺加速搶占快充協議芯片市場2022-05-21

- 暑日悠悠長,古茗茶飲解鎖清涼密碼,開啟冰爽一“夏”2022-05-21

- 杭州余杭核酸樣本無人機轉運網絡正式開通!迅蟻、美團、順豐悉數亮相2022-05-21

- 金可兒“King的寵愛Ⅲ”活動 煥新實力演繹精品睡眠2022-05-21

- TONA朵納極簡浴室:愛TA,更要愛自己!2022-05-21

- 珠海翠香派出所獲評全國“楓橋式派出所”2022-05-21

- 積極參與 出資出力!陜西省十七運簽約第二批“贊助商”2022-05-21

- 加緊實施“一噴三防” 力促小麥產量增加2022-05-21

- 碧嶺街道啟動“已征轉未入庫國有土地”清理入庫“雷霆”專項行動2022-05-21

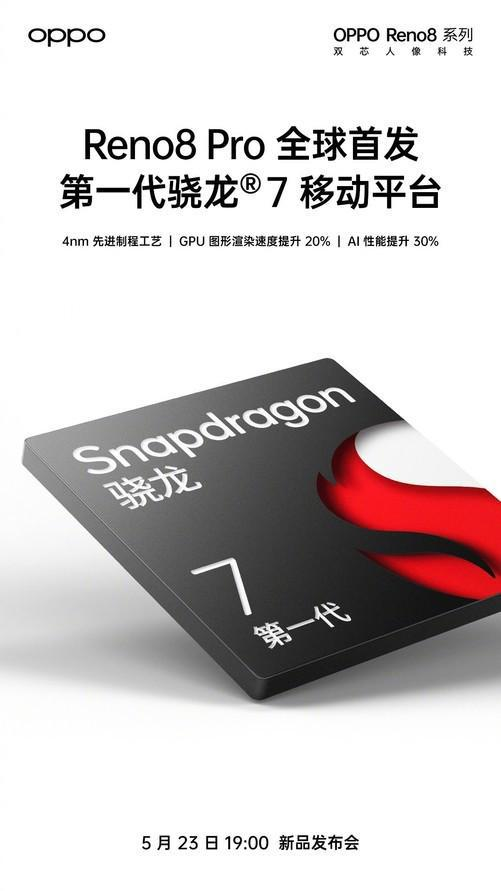

- 定檔5月23日,OPPO Reno8 Pro全球首發第一代驍龍7移動平臺!2022-05-21

- 2022年蘭州市科技活動周啟動2022-05-21

- “520”迎來一波結婚登記“高峰” 深圳全市1701對新人喜結連理2022-05-21

- 咸陽高科一路跨渭河大橋項目主橋首件鋼梁安裝成功2022-05-21

- 3個月大的寶寶突然失去意識——救人要緊!的哥15分鐘送醫2022-05-21

- 民警挺身而出 救助兩名輕生男子2022-05-21

- 老人迷路 民警送回家2022-05-21

- 雙休日 隴原大部炎熱“加碼”2022-05-21

- 前4個月蘭州海關出口種子貨值2.2億元2022-05-21

- 小鵬汽車回應毀約校招生:系個別部門崗位調整所致2022-05-21